ファンドレイジングをやりたいけど、どんなツールを選んでどうやって活かせば良いか分からないですよね?

コングラント、シンカブル、ロボットペイメント、セールスフォース、キントーン、様々なツールの導入、運用経験に基づき、NPOがコングラントを導入すべき根拠や、活用方法についてご紹介します。

コングラントのアップデートセミナーを見れば活用方法が分かる

2023年8月に、コングラントさんと共催で、コングラントのリニューアルを機にオンラインセミナーを開催しました。

その動画を見ていただければ、なぜNPOにとってコングラントがおすすめなのか?どうやって活用すれば良いか?をまとめてご参考いただくことが可能です。

この動画をご紹介したある認定ファンドレイザーの方は、コングラントの概要がよく分かり、他サービスから切替をする上で参考になったという声をいただいているので、ぜひ、ご参考ください。

このブログでは、アップデートセミナーで紹介していない観点で、NPOがコングラントを含めた寄付CRMを選ぶ上で参考になる情報を整理してご紹介します。

寄付者向けCRMとは?代表的なツールの中でのコングラントの位置づけをご紹介

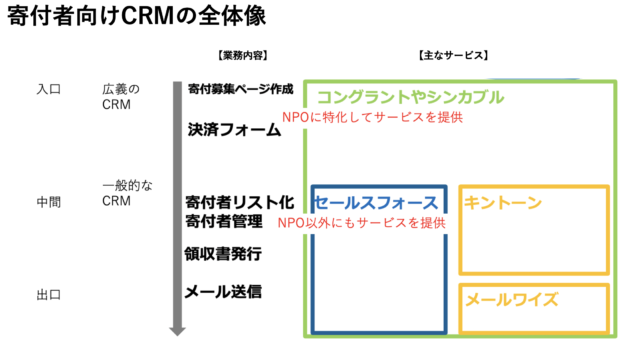

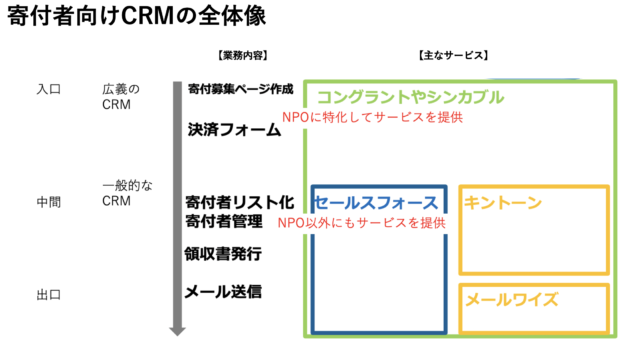

様々な法人が、NPOに対して便利なITツールを提供されていますが、代表的なツールと寄付業務にどう活用できるのか?の全体像が理解できるスライドを作成しました。

コングラントは、寄付者向けCRMと呼ばれる分類に属するサービスで、よく競合として比較されるのは、シンカブルや、GOEN DRMなどが挙げられます。

近しいツールでロボットペイメントやアナザーレーンがありますが、これらは、クレカ決済などの仕組みが備わったものであり、対寄付者向けに必要となる後工程の業務(領収書発行等)に、単体では対応していない部分があるため、完全競合には当たらない仕組みになります。

また、NPOに広く普及しているセールスフォースやキントーンは、コングラントと同様、寄付者向けCRMとして活用できるツールではありますが、単体では決済機能を有していない、という所がコングラント等との最大の違いになります。

以上を基準に、ファンドレイジングを初めたり、ツールを再選定する際に、各ツールの違いについて、ご参考いただければ幸いです。

ここからは、各ツールと比較した中で、特にコングラントが優れている点などについて、言及していきます。

コングラントのおすすめ機能|NPO、認定NPO、双方の法人格に対応可能な領収書発行機能を備えている

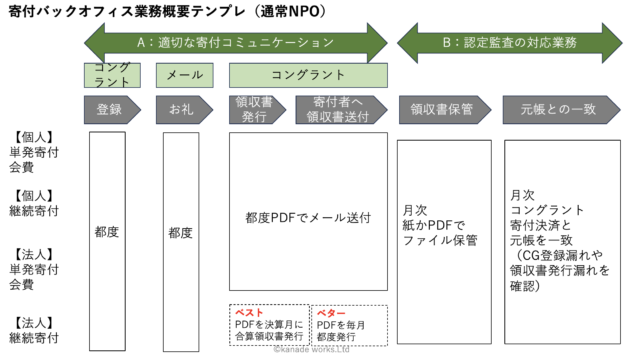

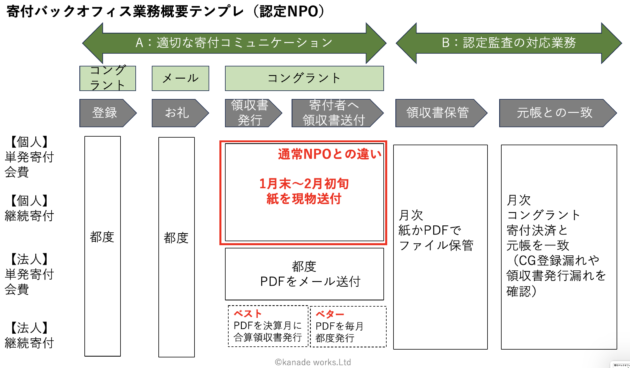

ファンドレイジングを行う上で避けては通れない業務である領収書発行について、NPO法人、認定NPO法人、双方の法人格にとって必要な要件を満たし業務を円滑に進めることができる。

以上の点が、他ツールと比べてコングラントが寄付集めに最適である最大の理由です(2024年1月時点の情報)

どんな要件が領収書発行に求められるかのポイントをまとめると

- NPO法人=毎月発行

- 認定NPO法人=年1回に1年分をまとめて発行

という違いがあります。

税制優遇を受けられる認定NPO法人は、確定申告時に提出できる体裁での領収書発行が必要になるため、1年間で寄付した分をまとめて1つのフォーマットとして、領収書を発行することが必要になります。

この要件に対応できるのが、コングラントであり、コングラントと競合に当たるシンカブルは、この要件を満たした領収書の発行ができません。

NPO法人であれば、シンカブルを導入、運用していて問題がなかったとして、法人が成長して認定NPO法人になった場合、領収書発行業務の体制を検討する必要があるため、団体の成長に合わせて、必要な領収書発行の要件を満たしたコングラントは、寄付者向けCRMとしておすすめであることを、ご参考ください。

コングラントの有料会員は限定動画で自分たちでファンドレイジングについて学べる

コングラントで、毎月4,000円のライトプラン以上に加入している場合、NPOの専門家が作成した限定動画を無料で受講することが可能です。

現在、19本の動画がアップデートされていて、ファンドレイジングについて必要な知識や実務を、専門家から学ぶことができます。

引用元https://congrant.com/app/learning

私も2本動画を公開しているのですが、前述の領収書発行業務を含めて、NPOでのバックオフィスの重要性について、この記事では紹介していない情報をまとめていますので、ぜひ、コングラントに加入いただいてご視聴いただければ幸いです。

寄付者向けCRMの核となるコングラントを導入、運用してファンドレイジングを発展させよう

NPOが寄付集めを行う際に必ず必要となる、バックオフィス業務や寄付者とのコミュニケーションを行う業務を推進する上で、ちょうど良い機能がまるっと手に入ることができるのが、コングラントをおすすめできる最大のポイントです。

コングラントさんは、ツールの提供だけでなくファンドレイジング戦略を見直す機会を提供するための助成プログラムである、ソーシャルシップも運営されています。

寄付集めの立ち上げ期にあたるNPOや、ファンドレイジング体制を見直したいNPOは、ぜひ、チャレンジしてみてください。

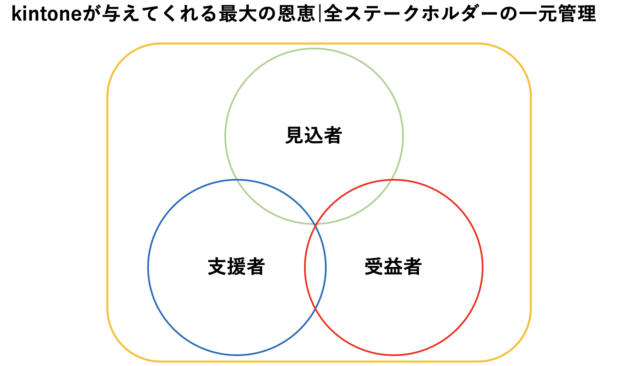

なお、NPOは寄付者だけでなく、全ステークホルダーに対するCRMを導入する必要性が高い法人です。

- コングラントとキントーンをどう使い分けたらよい?

- 全ステークホルダーに対するCRMはどうやって構築、運用すればよい?

そういった疑問を抱かれる方は、1時間の無料コンサルにぜひ、お問合せ下さい。

以上です。ありがとうございました。

それでは、今日も良い一日を。

NPO法人の代表や事務局長は、NPOを経営する中で、頑張っているのに事業が大きくならない、どれだけ運営していっても自分たちが楽になるイメージが湧かない、なんてことはありませんか?

そもそもNPOは、民間企業に比べて、事業を大きくしたり、持続可能な体制を実現することが難しい法人格なのですが、その根拠を理解しないまま、NPOに関わっている方が非常に多いのが現状です。

このブログでは、NPOを経営する上で役立つ情報や、ここだけは抑えて欲しいというポイントをまとめてご紹介させていただきます。

ヒト、モノ、カネが集まりにくいのがNPO経営最大の課題

経営において、ヒト、モノ、カネが重要だという話を聞かれた方は多いかもしれませんが、NPOは、ヒトもモノもカネも集めることのハードルが高い法人格になります。

そのことが理解いただけるよう、

①ヒト、モノ、カネという言葉のうち、モノというのをサービスに置き換える

②カネ、サービス、ヒトという順番で経営課題を考える

の2工程で、NPO経営の課題を誰もが理解できるように、情報を整理してお伝えしたいと思います。

NPO経営の課題カネ編|資本金がないので法人基盤が整わない

株式会社の場合は、資本金という概念があり、立上げ間もない法人であっても、サービスを構築したり、サービスを構築するための人を雇ったりするために、資本金を財源として活用することができます。

資本金がある

→サービスを構築するための必要経費を支払ったり、良いサービスを構築するための人を雇うことができる

→売上0でも、売上を上げるための土台を整えることができる

→サービスを構築して、売上が上がるようになる

というプロセスを辿ることができるのが株式会社になります。

対して、NPOの場合は、資本金がないため、法人としての最初の土台を整備するため、法人の代表などがボランティアで事業構築するという展開しか見込めないということになります。

ですので、株式会社と比べて、法人開始時から大きな課題を抱えたまま、事業立上げフェーズを乗り切らないといけないのがNPOという法人格になります。

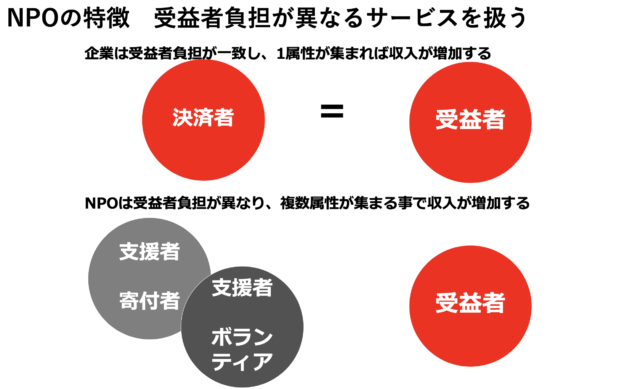

NPO経営の課題サービス編|受益者向け、支援者向けの2サービス提供の確立が必要

NPOは、民間企業と比べて、受益者(=サービスを受ける人)、支援者(=寄付者やボランティア)という、異なる属性に対して、サービスを提供しないと、事業規模を拡大できないという法人格になります。

この特徴は、法人規模が大きくなっても変わることがなく、どれだけNPOの規模が大きくなっても、効率が悪いという状況が永続することが、NPO経営の課題として、NPOである限りずっと向き合わないといけないということになります。

受益者向けサービスは企業が行うサービスとほぼ同じ

例えば、どんなサービスを受益者向けに提供が必要かというと、

- 学習塾を運営するNPOが、学習支援事業を行う

- 子ども食堂を運営するNPOが、食事を提供する事業を行う

- ホームレス支援事業を行うNPOが、職業訓練事業を行う

という形のサービス(=役務)が提供されることになります。

こららのサービスは株式会社、NPO、どちらの法人でサービス提供が可能で、NPOとして特段メリットを受けられるわけでなく、NPOの方が不利になり、売上が立ちにくい構造になっています。

支援者向けサービスは寄付者へのお礼、フォロー、定期報告等

支援者向けのサービスとは、寄付者やボランティアに対して、

- 支援するための寄付メニューを用意する(クレカ、クラファン、物品寄付等)

- 支援してくれた人に活動報告や領収書発行等を行う

- 支援者の情報を適切に管理するデータベースを整える(セールスフォースやkintone等)

といったことが提供すべきサービスになります。

こういったサービスを体系的に用意するためには、専門家の知識がないと適切な構築はほぼ不可能となっていて、支援者向けのサービスが適切に提供できていない法人が90%以上というのが、私の肌感覚です。

体系的にサービスを構築するとはどういった事なのか?なぜ専門家の知識が必要なのか?については、以下の動画をご参考いただければご理解いただけるかと思います。

NPO経営の課題ヒト編|お金以外のモノサシで関わり続けてもらう体制構築が必要

NPOのヒトに関する最大の課題は、お金以外のモノサシで長く関わり続けてもらえる体制を構築するのが難しい、ということです。

例えば、

イベント運営などを手伝ってもらえるボランティアを募集する等は、比較的実現しやすいですが、

NPOの経営基盤を支えてくれるボランティアを募集しても、募集要項に適した人材が来ることは、ほぼ実現しないでしょう。

なぜなら、後者の人材は、時給1万円以上等の高単価で、株式会社等を対象に役務を提供することで報酬が得られるため、その人材がNPOにボランティアで関わるということを選択する状況は、よほどNPOの理念に共感したり、NPOの事業に可能性を感じない限り、選んでもらえないのです。

NPO経営は課題だらけなのを前提になぜNPOをやるべきかを考えよう

以上を踏まえて、私は思い先行でNPO法人を立上げたり経営することを、推奨はしていません。

NPOを立上げ、経営するにしても、NPOだけに100%自分の労働力のリソースを投下せずに、時間をかけて、ゆっくりと仕組みを構築していくことをおすすめします。

あるいは、専門家のチカラを借りて、体系的にノウハウを借りて法人の基盤を整えたり、時間をお金で買うために投資したりする、という施策がおすすめです。

NPO経営に必要なノウハウを知りたい方は、奏ワークスのLINEに登録して可能な範囲で情報収集していただければと思います。

NPO経営の組織基盤をてっとり早く整えたい、現事業の効率性を高める等の内部変革を行うために、プロに依頼したいというNPOの経営者や事務局長は、正味財産が多少減少しても、適切な価値やメリットを提供できますので、奏ワークスにお問い合わせください。

以上です、

それでは、今日もよい一日を。

大手NPOはみんなセールスフォースを使っているからセールスフォースを導入したけど、全然使い方が分からない。

セールスフォースを導入したけど、十分に活用できていない。

私が10年以上NPOキャリアで働く中で、上記のような声を聞いてきました。

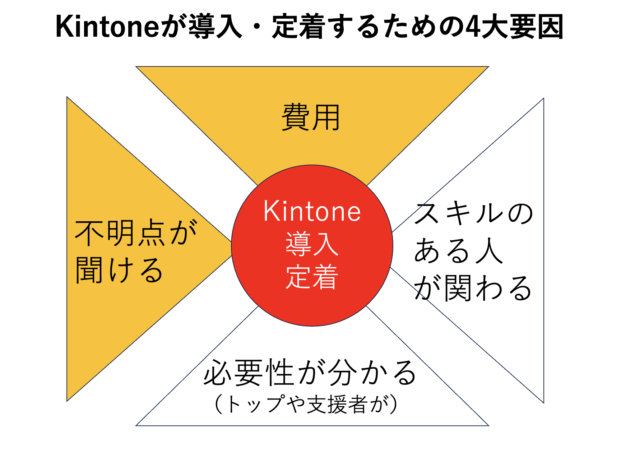

なぜセールスフォースが難しいのか?NPOに適さないのか?という所について、ポイントをご紹介しつつ、セールスフォースの競合に当たるキントーン(kintone)の良さについてもご紹介していきます。

初期構造が法人向けで組まれていて対個人向けの顧客が多いNPOには適さない

セールスフォースは、法人営業を行う企業等が、売上最大化するために特に強みがある構造のサービスである。ということをご存知でしょうか?

この考え方に基づき、セールスフォースの初期設定では、取引先、取引先責任者、取引開始というような専門用語が設定されています。

対して、NPOを運営する場合は、法人と取引があるNPOの数は圧倒的に少ないという状況で、対個人向けにセールスフォースを導入する場合は、カスタマイズをしないといけない作業が必然的に増えることになります。

NPOの顧客である受益者(=サービスを利用する人)は、ホームレスの方や貧困で困っている人等、不登校の子どもを抱えて悩んでいる人、等、基本的に個人である場合がほとんどです。

NPOのもう一方の顧客である支援者は、個人寄付者やボランティアがほとんどであり、法人の寄付者も一定数いるNPOもありますが、中規模以上のNPOでないと法人が寄付してくれる可能性が低いので、支援者も対個人を中心に考えるというのが基本になります。

もちろん、セールスフォースの構造を理解して対個人向けにカスタマイズすることはできるのですが、カスタマイズするためにはNPO専用のパッケージに申し込んだり、初期費用を払ってプロに構築してもらう必要があるので、初期導入段階からNPOにとってセールスフォースは壁がたちはだかることが多いという事を、抑えてください。

導入した後に不明点がある時に自分たちで解決できる環境が整っていない

どんなITツールも導入して終わりではなく、自分たちで使ってみて疑問点が出てきてその時に解決策が見つかる、という形で定着の壁を乗り越えることが重要になります。

この定着の壁を乗り越えるためのハードルが、セールスフォースが高いという状況なのですが、以下2つの観点で詳しく解説していきます。

カスタマーセンターに電話で質問ができない

疑問点がある際、カスタマーサービスにメールで問合せするのと、電話で問合せする、どちらの方がありがたいでしょうか?

どんな問合せをするのか?に寄ると思いますが、電話で問合せもメールで問合せもできる方が、ありがたいですよね。

セールスフォースを使っていて、疑問点が出てきた場合、実は初期相談はメールで問合せするしか選択肢がありません。(正確にはセールスフォースの所定のWEBフォームで問合せするのが初期相談の方法になります)

ですので、さっと電話で問合せして解決をしたい、が叶わずに、分からないことが分からないままになってしまう、というのがセールスフォースの難しさの一つになります。

Q&Aが分かりにくい

今はグーグル先生全盛期であり、分からない内容があれば自分たちでググって調べて解決する、ということをされている方は多いかと思います。

わざわざカスタマーサービスに問合せをしなくても、セールスフォースのユーザーが疑問点に対する答えを見つける仕組みとして、Trailheadというオンライン学習サイトがあるのですが、こちらの内容が分かりづらく、ネットで検索して自己解決ができるという環境が整っているとは言い難いという状況です。

以上のように、セールスフォース側の観点で、NPOが導入、定着しにくい要因をご紹介してきましたが、NPO側にもセールスフォースを使いこなせていない要因はあります。

以下より詳しく解説していきます。

NPOがセールスフォースを活用してどんなシステムを構築すれば良いかのゴールが描けていない

セールスフォースは、業務の広範囲がカバーできる仕組みで、非常に多くの業務シーンで活用することができるサービスになりますが、できることが多すぎるが故に、どんな機能を、どこまでカバーするためにセールスフォースを導入すべきか?ということが、NPO側でほとんど理解されていないという状況があります。

- 受益者、支援者誰に対して導入するのか?

- 現在利用しているツールを補完してどの業務をセールスフォースで対応するのか?

- どんな立場の人がどこまでの権限で利用するのか?

本来であれば、セールスフォース導入以前に、このようなことをNPO側で明確にする必要があるのですが、自分たちだけでは要件を定義することができない、というのがNPO側が乗り越えないといけない最大の壁になります。

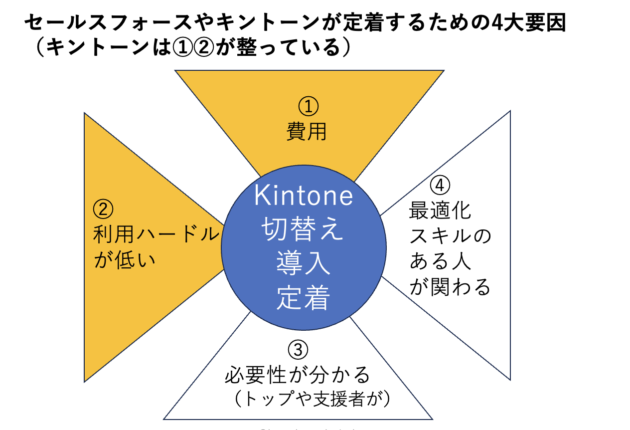

セールスフォースではなくkintoneがNPOにとっての最適解

セールスフォースの難しさについてご紹介してきましたが、kintone(キントーン)であれば、セールスフォースよりも難しくなく、上記で挙げた壁を乗り越えられる環境がと乗っています。

例えば、

- 分からないことはカスタマーセンターに電話で聞き放題

- ガイドブックや利用シーンごとの活用事例がネット上にたくさん公開されている

- 使い方自体が簡単で自分たちでもカスタマイズがし易い

という特徴が挙げられますので、そもそも、NPOはセールスフォースではなくkintoneを導入する方が適している、というのが、セールスフォースもkintoneも導入、運用したことのある経験で得た結論になりますので、ご参考いただければ幸いです。

もっと詳しくセールスフォースの難しさの根拠やNPOに適したツール選定について知りたい方は無料相談可能

以上のようにセールスフォースは、NPOの基盤整備に当たる業務をカバーしてくれる重要ツールなのですが、様々な観点で自力導入、他ITツールを活用しながらの最適導入は難しいのが現実です。

- 現時点でセールスフォースを導入しているNPOがシステムの見直しを行う上で、最適化について相談したい

- 職員数や寄付者数が少ないが、活動が大きくなった時も含めてどんなシステムのあり方が最適なのかを知りたい

- セールスフォースやkintoneの違いについてもっと詳しく知りたい

そんなリクエストがあれば、ぜひ奏ワークスの1時間無料相談をご利用いただければ幸いです。10年以上のNPOキャリアと20団体以上のコンサル経験に基づき、できる限りお役に立てるよう、アドバイスさせていただきます。

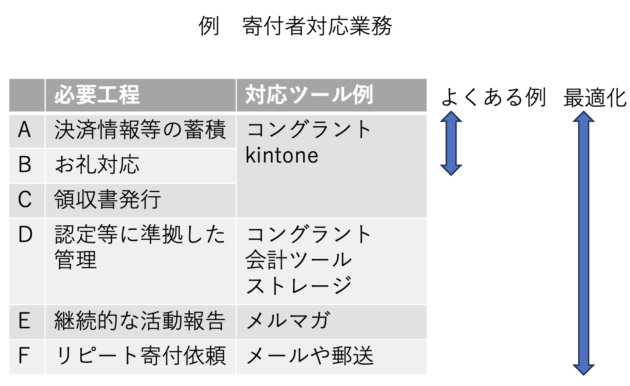

寄付金管理システムを構築するのに、どんな要件をどのように構築すれば良いか分からないNPO経営者、事務局長は多いはず。

私も1NPO職員で勤務していた時は、何が最適なのか?が分からないまま、業務に追われていたのですが、独立後、20団体以上でNPOのコンサルを経験する中で、寄付金管理システムに必要な要件の全体像が見えてきました。

この記事で、寄付金管理システムに必要な要件を定義し、どんな基準でシステムを選ぶべきかをお伝えしますので、NPO経営者や事務局長の皆様が、システムを構築する上で参考になれば幸いです。

寄付金管理システムとは?寄付者向けCRMとほぼ同義

寄付金管理システムとは?寄付集めを行う上で必要な機能がパッケージで導入されているシステムのことを指します。

代表的な寄付金管理システムと、各システムがカバーしている機能の概要については、以下の図をご参考ください。

寄付金管理システムの特徴について、2つの観点からもう少し詳細についてご案内します。

扱うデータの種類は2種類である必要がある

寄付金管理システムは

- 寄付者に関する情報

- 寄付決済に関する情報

の2種類のデータを扱うことが望ましいです。

2データを扱うことで、1人の寄付者が複数回寄付をする場合の情報が整理される仕組みが成り立ちます。

管理するために様々な機能が求められる

上記のスライドに記載している寄付者管理に必要な機能の補足になりますが、実は、寄付金管理システムは、寄付金を管理する機能に加えて、セットで以下のような機能が必要になります。

- ①決済を受ける

- ②寄付者にお礼を伝える

- ③領収書を発行する

- ④寄付者をデータベースに登録する

- ⑤定期的な活動報告を行う

以下で、もう少し解説を深堀りしていければと思います。

寄付金管理システムだけでなく拡張性のあるシステム構築を視野にいれよう

寄付金管理システムを構築する上では、

- 寄付者以外も管理できる拡張性を視野にいれる

- 寄付に関する全ての業務を一気通貫で対応できる体制を構築することを視野に入れる

この2つを意識することで、NPOが最適なシステムを選定し、実装することが叶います。以下、詳細について解説します。

寄付者だけでなく全ステークホルダーの管理を踏まえて最適なシステムを選ぼう

NPOのステークホルダーは寄付者だけではなく、ボランティア、受益者(=自主事業の利用者)、セミナー参加などで活動に興味を持っている人(=支援の見込者)等、様々なステークホルダーが存在します。

様々なステークホルダーが、どれか1つの属性で関わるだけでなく、複数属性で関わる可能性があるという所がポイントで、そこ加味するとできれば、全ステークホルダーを同じシステムで一元管理することが望ましいです。

- 支援者と受益者が、重なる可能性があるなら、全ステークホルダーを一元管理できる観点でシステムを構築・運用する

- 支援者(寄付者やボランティア)と受益者が、全く異なる属性なら、属性ごとにそれぞれのシステムで構築・運用する

例えば、受益者としてサービスを受けていた人が、支援者になって、NPOを支える立場としても参画する可能性が高い場合は、全ステークホルダーを一元管理できるシステムが必要になるので、寄付金管理システムだけでなく、一元管理できる機能をどのシステムでどう構築するのか?を考える必要があります。

一方で、上記に当てはまらない場合は、寄付者の管理は寄付金管理システムで構築・運用し、他属性に対しては、別システムで構築、運用するという体制も考えられます。

2つの考え方がどう違うのか?分かりにくいかもしれませんが、システムの全体最適化を図る上では、非常に重要になりますので、ご参考ください。

寄付に関する全ての業務を一気通貫で対応できる体制を構築することを視野に入れる

NPOが寄付金管理に関するシステムを構築する場合、一気通貫というキーワードが抜けることで、後からシステムの再検討をする可能性があるので、注意が必要です。

例えば、

- クラファン支援者から継続寄付者に移行できるシステムを入れたが、領収書発行機能が備わっていなかった

- 領収書発行機能は備わっていたが、合算領収書に対応していなかった

というようなケースがあります。

業務の入口の所で、寄付をスムーズに受付できるのでよいシステムだ!と思っていても、実は管理の部分の事務負担が大きくなってしまったりして、寄付者が増えるに伴い、システムを見直さないと行けないが切り替えコストや負担が大変になる。そんなNPOさんは数多くみてきたので、なるべく寄付に関する入口業務だけでなく、一気通貫で必要要件を理解し、最適なシステム構築を心がけて下さい。

寄付金管理から領収書発行までを一気通貫で網羅したいと思う方は、ぜひ以下の動画をご参考ください。この動画を見れば、領収書発行業務の最適解がご理解いただけるおすすめ動画です。

寄付金管理システム選びに失敗したが切替が大変、どうしよう!とならないために無料相談にお問い合わせを

寄付金管理システムの最適化は、NPOにとっては法人基盤を支える非常に重要な業務であるにも関わらず、

- NPO経営全体に理解がある

- 様々なツールの特徴を実務レベルで把握できている

この2つがないと最適化が図れないので、事務負担が大変だったり、支援者との適切な交流が実現できずに苦労しているNPOは本当に多い状況です。

そういったNPOを少しでも減らしたいという思いで、奏ワークスが寄付金管理システムの最適化のお手伝いを行っています。

ご興味ある方は、1時間無料で対応しますので、ぜひお問い合わせをお願いします。

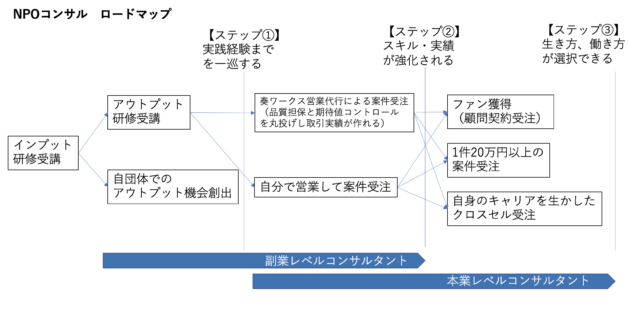

ファンドレイザーに興味があっても、適正な収入が得られるか不安ですよね?

【BEFORE】

29歳で寄付実績ゼロ、NPOでのキャリア経験ゼロ、対個人向けスキルゼロの状態から

【AFTER】

寄付実績3億以上、時給5,000円以上で仕事がもらえ、スキルを活かして2会社を経営できるようになる

を経験した私が自身の経験を踏まえて、ファンドレイザーを名乗るだけでなく適正な収入を得て働き続けられる人が増えるために押さえて欲しいポイントについてご紹介させていただきます。

ファンドレイザーで適正収入を得るためにはNPOへの売上貢献に寄与できるノウハウがないと難しい

ファンドレイザーが適正収入を得るためには、NPOの寄付収入増加に寄与できるようになることが最も重要になりますが、ファンドレイザー関係の資格を取得するだけで、実績を上げることは難しいです。

その根拠は寄付の性質にあり、寄付は、

- 形がない

- 季節需要がほとんどない

- お金を出した人に直接メリットがない

特徴があるので、実績を出しにくいのです。

日本ファンドレイジング協会さんが提供されている資格制度は、ファンドレイザーという職業やNPOの経営について体系的に理解する上ではとても有益な研修制度ではありますが、「知っている」のと「実践できる」には、大きな隔たりがあるため、資格取得だけではファンドレイザーとして収入が得る状況は実現しにくいことをご理解ください。

ですので、

- 数年以上のファンドレイザー経験

- 法人を適切に運営していくためのコンサルスキル

などがないと、ファンドレイザーを名乗れても、適正な収入を得られるファンドレイザーになることは難しいことをご理解ください。

時間や経験を積んだ結果、収入を上げることができるスキルを最初に特定した上でファンドレイザーを目指す

ファンドレイザーを名乗るだけでなく、適正収入が得られるためには、法人が必要として需要があるけど、供給が追いついていないスキル、実績を身につけるしか、方法はありません。

では、どんなスキルや経験を積めばよいか?について、以下ご紹介します。

他にもNPOに役立つスキル、経験は様々ありますが、ほぼ全てのファンドレイザー再現性が高く、自身の収入増加に繋がり易いスキルのみを源泉してピックアップします。

対個人向けのスキルを身につけることの重要性を理解する

一般的に働く人に求められるスキルは、対個人向けスキルと対法人向けスキルの2種類に大別されますが、NPOの場合は90%、対個人向けのスキルが必要とされる、ということをまずはご理解ください。

特に、NPOキャリア初心者ほど、対個人向けスキルが必要となります。(なぜ対法人向けのスキルが必要とされないのか?と考える根拠については、また別のブログでご紹介します。)

以上を踏まえて、対個人向けのスキルの中でも私の中でのおすすめ2大スキルをご紹介しますが、ポイントは、今からお伝えするスキル、ノウハウは、NPOで働かなくても身につけることができる、という点です。

ファンドレイザー系資格を取得するよりも、個人が適正な報酬を得たり、自由な働き方を実現するという観点においては、以下のスキルをまず身につけることの方が、重要度や優先順位が高いと私自身は考えています。

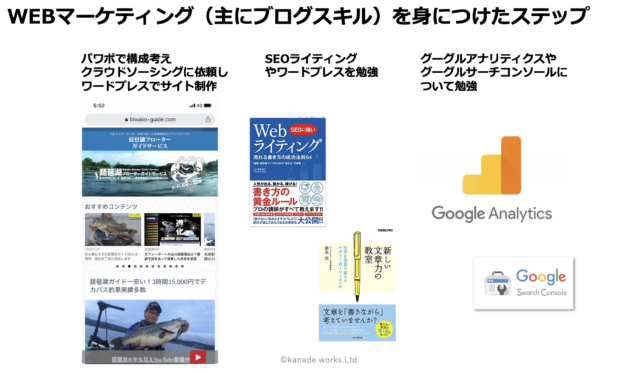

ウェブマーケティングスキル

NPOは民間企業よりも更に人手不足が顕著なNPOばかり(待遇面で良い条件を提示できないことなどが主要因)の現在、ウェブマーケティングの重要性は日々高まってきます。

例えば、以下を実現することをウェブマーケティングで実装できるスキル、ノウハウがファンドレイザーに求められています。

- SEOライティングのスキルがあり受益者増加につながる記事を見極めて受益者の集客に貢献できる

- GA4やサーチコンソールの正しい設定をして寄付や自主事業増加に繋がるために必要な打ち手を判断できる

- ライン、フェイスブック、ユーチューブ、X、メールマガジンなどのツールの役割の違いを理解し運用に落とし込める

- ライン公式アカウントやLステップを活用して、寄付見込者の寄付意欲を可視化する仕組みをつくることができる

- 寄付者に適切な事業報告を実施した結果、リピート寄付が促進できる仕組みを作ることができる

このようなノウハウ・スキルがある人は、寄付収入増加に貢献するために必要な条件をNPOに提供することができ、その結果、寄付収入増加や報酬増加に繋がり得る状況が叶えることが可能です。

CRMスキル

寄付者、受益者(自主事業の利用者)、ボランティア等、様々な属性で関わる人達をどのように法人として把握し、全スタッフが関わってくれた人の参画度合いを理解できるようになるのか?ということは、NPO経営の根幹を支える必要な要件になりますが、それを実践する上で最も必要な考え方がCRMになります。

CRMについて詳細をご存知ない方は、動画で詳しくご紹介していますので、ぜひご参考ください。

まとめ

ファンドレイザーになって、かつ、NPOの収入増加を貢献するためには、対個人向けのスキルの一環で、ウェブマーケティングやCRMのスキルを身につけることが重要であることをご紹介しました。

以上お伝えした概念は、他のファンドレイザーで得意な方の絶対数が少なく、かつ、ほぼ全てのNPOに求められるスキル、ノウハウになるので、非常にコスパよくファンドレイザーとして、適正収入を得ることができ得ます。

なお、NPOで働く場合は、企業と比べて給与水準が下がる可能性は、極めて高くなりますので、その点を抑えつつ、どのタイミングでファンドレイザーの資格を取得するのか?どうやってそのスキルを活かすのか?など、ご参考いただければ幸いです。

NPO業界で適正収入で働きつづけたり、自由な生き方を実践する上でのノウハウについてもっと知りたい方は、ラインの友達登録をよろしくお願いいたします。

記事を読んで下さりありがとうございました!

それでは、今日もよい一日を!

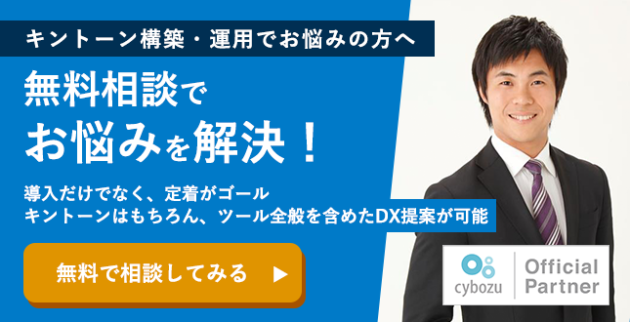

念願のサイボウズオフィシャルパートナーになることが叶いました。

「私の人生を変えてくれた、kintone(キントーン)をNPO業界に広めたい!」想いを実現する第一歩として、オフィシャルパートナーになることができたことは感慨深いです。

kintone(キントーン)初心者だった私が、kintone(キントーン)を知って約3年で、様々なNPOにコンサル提案を行い、会社設立まで至っているのですが、それは私が優秀な訳では一切ありません。私は、個人が望むキャリア形成+法人の土台整備に寄与できるスキル習得を、kintone(キントーン)を通じて誰でも再現性高く実現できると確信しています。

この記事では、オフィシャルパートナーに認定されたのを機に、「kintone普及日本一を実現し、NPOで働くを革新する」ための方針をご紹介します。

NPO業界の最大の課題である生産性を高めることができる最適解はkintoneを広めること

資金不足、働き手不足の割に、やることが多すぎる。NPOで働くことを一言で例えると、左記が当てはまりますが、それらの課題を根本解決できるのがkintone(キントーン)になります(詳細は、奏ワークスがkintoneを活用してNPOに対して解決できる事をまとめたページをご参考ください)。

上記課題の解決策として、DXというキーワードを想起される方が多いと思いますが、kintone(キントーン)は、様々なDXツールの中で、NPOが実際に導入するために必要な4つの壁を乗り越えられやすくなる、唯一無二のツールです(セールスフォース、コングラント、ロボットペイメント、レディーフォー、シンカブル、様々なツールを実装、運用して得た結論です)

奏ワークスが運営するLINEに登録してもらえたら(LINE登録は文末のバナーから)、4つの壁の詳細についてご紹介したDXの資料を無料プレゼントしていますが、NPO経営者がkintone(キントーン)の可能性を理解し、NPOを支援するファンドレイザー等が、kintone(キントーン)でコンサルできるスキルさえ身につけば、NPO業界にkintone(キントーン)普及が一気に進みます。

便利なDXツールは既に存在しているが使いこなせていない、これがNPO経営のボトルネックとなっている状況を理解していただきつつ、以下、具体的にNPO業界にkintone(キントーン)が広まるために必要なことを2つの観点でご紹介します。

NPOにkintoneを広める上で必要な2つのこと|法人、個人に対して意義を可視化する

NPOにkintone(キントーン)をより普及させるためには、NPO経営者、NPO支援者(ファンドレイザー等)の双方のDXに対する認識が変わることが必要です、順番に紹介していきます。

NPOの代表や事務局長がkintoneがNPO経営の土台である事が理解できる

ホームページの必要性を理解されている方は多いと思いますが、DX(基盤整備)の必要性を理解されている方は、ほとんど存在していません。

家造りで例えるなら、サイト=内装や家具であり目につきやすく、DX(基盤整備)=土台や柱であり目につきにくいからです。

しかし、私がkintone(キントーン)コンサルで手掛けた事例として、以下のように、kintone(キントーン)のおかげて経営改善できた事例は、数多く存在しています。

事例1:正職員4人で約7,000人のステークホルダーの管理と適切なコミュニケーションを実施する体制を実現

事例2:ボランティア約200人に対してマイページ機能を導入する等で、業務効率化とボランティア満足度の向上が実現

事例3:正職員4人→2人に減少し売上が下がるも、自主事業の業務改善を実現し、法人の利益率改善が実現

3事例に共通するのは、エクセルやグーグルフォームをkintone(キントーン)に変えるだけで、劇的に経営改善が可能なことです。

エクセルやグーグルフォーム等は、ほぼ全てのNPOで導入されているかと思いますが、まだまだNPO側がkintone(キントーン)の必要性を理解されておらず、費用やマンパワーを投じて、kintone(キントーン)を導入するメリットを体系的に理解できているNPO経営者は、ごくわずかとなっているので、そこを奏ワークスが啓発していくことで、kintone(キントーン)の普及が促進できると考えています。

働き手がNPOで稼ぐことは不適切だがITスキルを実践で身につけるには適切であることが理解できる

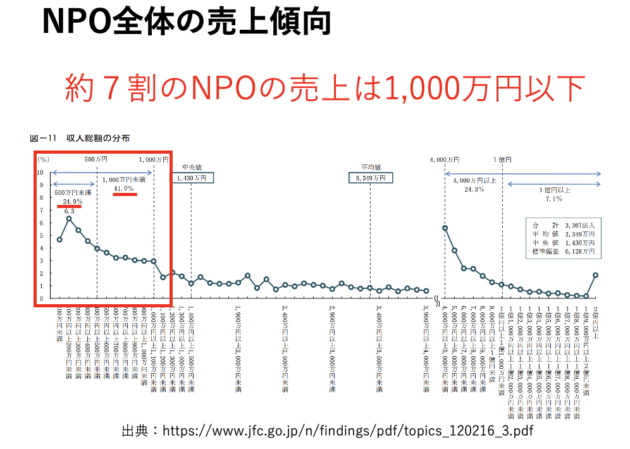

NPO業界全体の売上は以下のようになっています。

なぜ売上が低水準であるのか?については、NPOで働くと給料下がる根拠と対応策や適正収入を得るための方針を紹介する記事に記載していますが、NPOでキャリアを目指す人は、「稼ぎたい」を主軸に置くべき業界でない、という認識をまずは持ってください。

では、NPOは魅力的でないかというと、そうではありません。

副業未経験のほとんどのサラリーマンが、ITスキルを実践で身につける第一歩として、日本の全業界の中でNPO業界程、適切な業界はないと断言できます。

NPOで身につけたITスキルは、NPO以外の民間企業にも提案ができるため、自分のレベルに合わせて提案力を高めていきたい人は、まずNPO業界を通過し、その後に、自分なりのキャリア展開をするのが理に叶っています。

私が、2会社の経営者であり、1NPOの事務局長であり、複数NPOのファンドレイジングコンサルを行うことができているのは、NPOでITスキル向上の土台経験を積んでいることが、軸になっています。

民間企業を含めて、毎月約550社に導入されているkintone(キントーン)を実践で活かせるために、副業初心者はNPO業界をまずは通過することで、階段を登るように理想のキャリア形成が叶います。

多くの人が上記を実践してもらえることで、私のように年収や時給単価を数倍に引き上げることは十分可能だと、働き手に広めていきたいです。

NPOにkintone(キントーン)普及日本一を目指して子どもの未来に寄与したい

最後に、kintone(キントーン)がNPO業界に普及することで、何が実現できるのか?についてご紹介します。

kintone(キントーン)でNPOの経営基盤が整う

→大きなお金(遺贈等)を適切に使える体制が整う

→NPOが寄付や資金獲得がしやすくなる

→市民の力で、様々な社会問題の解決が実現する

こんな未来を実現したいと思っています。

1,200兆円とも言われる個人の金融資産の大半は、高齢者が保有していますが、遺贈寄付等を通じて高齢者のお金が今、困っている子ども達に配分されるためには、地道ですが上記を実現することでしか叶えることはできません。

日本唯一、ファンドレイザーが立ち上げた会社でサイボウズさんのオフィシャルパートナーを名乗っている状況を活かし、法人、個人、それぞれの立場に対して、メリットのある形で活動を続けていきますので、ぜひ、皆様も以下のような形でご協力ください。

・NPO経営者の方へ:経営課題を根本的に解決したいNPOの経営者や事務局長の方は、kintoneだけでなくNPOツール最適化のアドバイスを無料で行いますのでお問い合わせください

・NPO支援者やファンドレイザーの方へ:CRMや寄付者へのフォロー体制を整備することをNPOに理解してもらいたいけど、うまく説明できないファンドレイザーの方は、お困りのNPOさんをご紹介いただければ嬉しいです(紹介いただき、成約すれば紹介料をお支払いしますので、ズーム等で詳細をご紹介させてください)

奏ワークス株式会社 代表取締役

日本こども支援協会 事務局長

NPOコンサルタント

釣りライフサポート合同会社 代表社員

北村政記

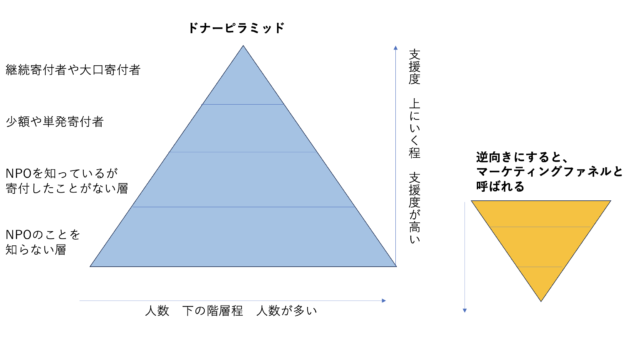

ファンドレイザーの多くの方が知るドナーピラミッドという考えは、どの団体にも当てはめることができるフレームワークとして、非常に役に立つ内容です。

一方で、ドナーピラミッドの考えを知っているけど、なかなか実務に活かし切れない、落とし込めないと悩むファンドレイジングの担当者は多いはず。

ドナーピラミッドの考え方を紹介するだけでなく、どうやってNPOに取り込んで、実践していくのか?について、kintoneを活用した具体的な事例についてご紹介します。

ドナーピラミッドとは?

ドナーピラミッドとは、NPOのことを全く知らない潜在寄付者、既にNPOを知っているが寄付まで至っていない寄付見込者、少額寄付者、高額寄付者など、各属性の人たちを階層化して、効率的に寄付を集める手法を導き出すフレームワークのことを指します。

どの階層にどれくらい人数がいるのか、一定階層の人が一段階上の階層に行くためにどんな方法があるか?を整理して、体系的なファンドレイジング施策を実施する上で役立つもので、例えば、メルマガ登録者にNPO活動紹介のイベント案内を行い、イベントに参加してくれた人に寄付を依頼する、といった施策を行うための物差しになるのが、ドナーピラミッドになります。

一般的なマーケティング用語で、マーケティングファネルというものがありますが、その考え方とほぼ同じ考えで、マーケティングファネルとの違いは、上下の向きが異なるだけです。

ただし、このドナーピラミッドは、あくまで参考にしかならず、なかなか実務に落とし込みしきれない所がある、というのが、ファンドレイジング10年以上の経験者としての意見です。以下で、詳細根拠をご紹介します。

ドナーピラミッドを実践することの難しさ|単発寄付者に継続寄付をお願いする場合

単発寄付者に継続寄付のお願いをするシーンを考えてみると、ドナーピラミッドを実践することの難しさがよく分かります。

2つの観点で、ドナーピラミッドを実践することが難しい理由を以下、ご紹介します。

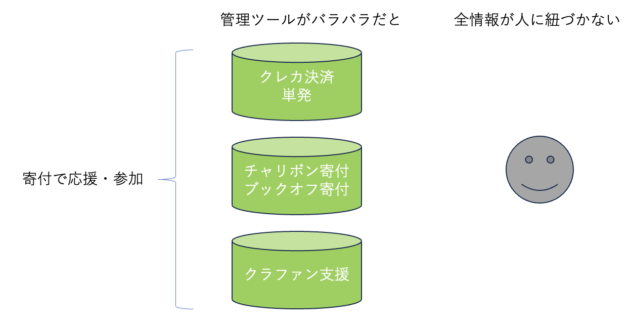

複数の単発寄付者情報が別々の管理画面に散っている

多くのNPOの場合、クレカで寄付を受け付けたり、クラファンや物品寄付で支援者を募ったり、様々な手段で寄付集めを実践されていることが多いです。

この場合、管理画面がそれぞれ別々になり、例えば、クレカで単発寄付してくれていて、かつ、クラファンでも支援してくれている支援者がいる場合、クレカ寄付者管理画面、クラファン支援者管理画面、2つに同一寄付者が重複していて、同一支援者に2回、継続寄付のお願いをする可能性がでてきてしまうことがあります。

そうすると、支援者が自分の支援した履歴をNPO側がちゃんとわかっていてくれないので、継続寄付はできない、と考えることも考えられます。

単発寄付者というカテゴリーで、重複せずに依頼を行うことが難しい、というのがドナーピラミッド実践の難しさでもあります。

属性ごとに分類分けができても一斉、個別に効率よく寄付依頼ができない

仮に、単発寄付者の中でも重複せずにリスト化ができていた場合であっても、リスト化するだけでなく、一斉に同じ寄付依頼のメッセージを届けるためには、メール配信サービスやLINEといった各ツールに、支援者の情報が格納されていて、一斉配信できる状況を実現しないと、効率よく寄付依頼をすることはできません。

例えば、多くのNPOが導入しているコングラントでは、2024年1月時点では、一斉にメールを送信する機能は実装されていないので、継続寄付のお願いを効率よく実践する手段を実現するのが難しいのが現状です。

以上のような観点から、ドナーピラミッドの概念が理解できても、実践、実運用をするためには、様々なハードルがあるため、多くのNPOで寄付集めに苦労しているという状況です。

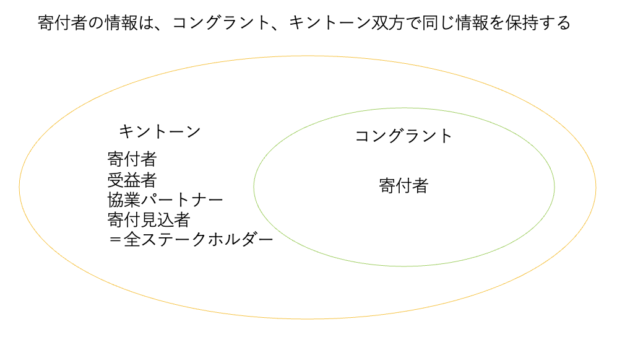

コングラントとkintoneを併用する事で情報一元化と寄付依頼の同時実現が可能に

コングラント等のいわゆる寄付者向けCRMと、kintoneをうまく使い分けることで、バラバラになっていた支援者情報を一元管理し、適切なコミュニケーション(一斉配信で依頼したり、個別配信で依頼する)を選択しながら継続寄付への切り替え依頼を行うようなことが、実現できるようになります。

ドナーピラミッドの実践ができる、具体的な解決策について、以下みてきましょう。

コングラント等の寄付者CRMに全寄付情報をまとめる

最も重要なのが、複数の単発寄付者の情報を、どこか1箇所にまとめて管理し、単発寄付者のユニーク管理体制を実現することです。

単発寄付者の一覧がリスト化され、しかも、1人の単発寄付者がそのリストには重複して記載されていない状態にすること、これがドナーピラミッドで単発寄付者に寄付依頼を行うことを実践する上で、重要になってきます。

上記を実現するためには、例えば、コングラントのようなクレジットカードでの寄付受付や寄付してくれた場合に管理画面に人の情報や決済の情報が溜まっていくサービスを軸にして、あらゆる種類の単発寄付情報等を、すべてコングラントに集約することが肝要です。

コングラントをどうファンドレイジングに生かせばよいかについては、こちらの動画をご参考ください。

寄付者情報をkintoneに移してメールワイズ等で配信する

上記を実現して、単発寄付者がユニーク化されたリストがあれば、あとは、そのリストをどこかにインポートをして、一斉に寄付依頼を行うことで、単発寄付者に対して継続寄付のお願いを効率的に実現することができます。

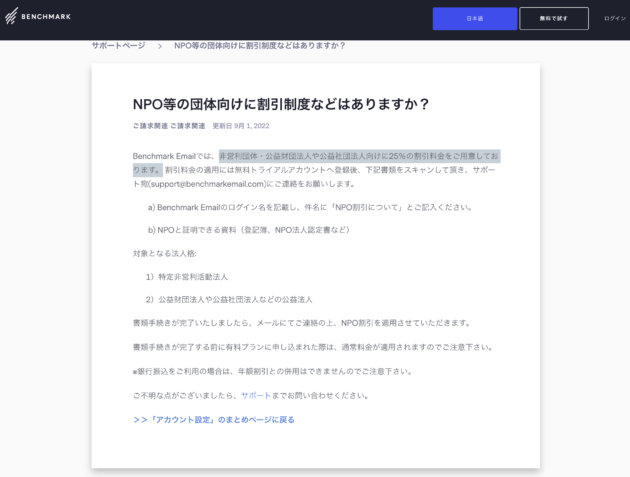

たとえば、ベンチマーク等のメール配信サービスを活用するなどが、おすすめです。(NPOは25%の割引あり)

ただ、ベンチマーク等を活用した場合、単発寄付者に寄付依頼を行うという機能は、実装できますが、誰にどんなメールを送ったかという履歴を残す、という点が叶えにくい場合があります。

例えば、1人の寄付者の決済履歴、ボランティア参加履歴、やりとりの履歴(今回のメールでの寄付依頼のこと)といった、複数の履歴を1箇所にまとめたい、となった場合には、ベンチマークでは実現が難しいです。

そのため、kintoneで寄付者、支援者の情報を一元管理し、kintoneでリスト化した人に対して、一斉にメール配信ができる、メールワイズ等を活用することで、寄付依頼と履歴を残す、この2つを実現することが可能になります。

kintoneで寄付者だけでなく全ステークホルダーを管理できる体制が実現できる

kintoneに、寄付者、受益者、ボランティア、セミナーの参加者等、あらゆる情報を溜めていくことを実現すれば、全てのステークホルダーが、どれくらいNPOの活動に共感し、参画してくれているのか?その参画度合いを可視化することが可能になります。

少し手間が発生してしまうのは事実ですが、ひと手間かけることで、初めて、ドナーピラミッドの概念を適切に実践することができたり、支援者と適切なコミュニケーションがとれたり、1人の支援者とのやりとりの全履歴を1箇所に集約して、スタッフの入れ替えがあった場合でも、引き継ぎがスムーズになったりする等、様々なメリットが享受できるようになります。

ほんの少しの手間をかけてファンドレイジングの質を高めよう

今回は、ドナーピラミッドを実務に落とし込むことの難しさと、kintoneでの解決方法について、ご紹介させていただきました。

いずれにしても、寄付依頼を行うことだけがゴールではなく、支援者のことをNPOスタッフ全員が理解できる状況を担保するということをゴールに設定して、ファンドレイジングを現場に落とし込んでいくプロセスが、NPOには求められます。

NPO経営やファンドレイジング、DXの全体像を把握しながら、最適解についてのアドバイスやkintoneの具体的な構築方法について知りたいNPOの代表や事務局長、ファンドレイザーは、ぜひ、奏ワークスへのご相談をお願いします。

ありがとうございました!

それでは、今日もよい一日を。

NPOの財源を確保する目的で、賛助会員と継続寄付者の同時募集を行っている場合、2者の募集等にかかる労力は大変ではありませんか?

会員と継続寄付者は、実は、NPO運営者、お金の出し手双方にとって、あまり大きな違いがない中で、特に根拠なく、2者募集を行っているNPOは非常に多く見受けられます。

この記事では、2者を同時に募集等行う上での問題点を紹介することで、どのNPOでも活用できる生産性向上施策について、ご紹介させていただきます。

賛助会員と継続寄付者の違いは実質ほとんどないと理解する(運営側もお金の出しても)

冒頭で記載の通り、賛助会員等に見られる会員と、継続寄付者は、あまり大きな違いがないのが実情です。

どこが同じでどこが違うのか?詳細について、以下でご紹介していきます。

決済頻度は異なる

賛助会員等と継続寄付者の最も大きな違いで挙げられるのは、決済の頻度です。

賛助会員等=毎年の寄付

継続寄付者=毎月の寄付

という形で、決済の頻度が異なり、継続寄付者の方が決済頻度が多いという特徴があります。

決済頻度が違うと、例えば、クレカ等で決済を行っている場合に、決済代行会社などから決済成功ごとに配信される自動返信メールの頻度なども異なることになるので、継続寄付者の方が、お金の出し手との接点が物理的に多くなるので、法人の活動の関心が途切れない運用がし易いということがあります。

一方で、賛助会員等は、年に1回の決済になるので、定期的に活動報告等を行う運用ができていないと、極端な場合、会員として賛同してもらったことも忘れられてしまう、そんなこともあるかもしれないので、いかに決済後に継続して、接点を持ち続けられるか?が大切になってきます。

認定NPO取得の絶対値基準の違いは実質ない

NPO法人で寄付を募っている団体の中では、認定NPO法人の法人格取得を目指してる団体もあるかと思いますが、認定NPO法人になるための絶対値基準(3,000円以上の寄付者が年平均100人いること)を満たすかどうかの観点では、継続寄付者も賛助会員も大きな違いはありません。

ただし、賛助会員の会費の支払いに対して対価がない場合に限って、賛助会員も絶対値基準にカウントできるという点はご注意ください(他、住所等が必要など諸条件を満たす必要あり)。

参考:https://blog.canpan.info/waki/archive/989

会員の中でも正会員だけは別物と考える

以上のように、実は会員制度と継続者制度は、共通部分が多くみられるのですが、正会員だけは、法人運営の重要事項を決定する際の議決権を有するという点で、継続寄付者と大きく異なることを覚えておいてください。

会員制度には、賛助会員、準会員、正会員、法人会員など、様々な会員の種別を設定し、制度が運用される場合がありますが、NPOでいう正会員は、株式会社でいう株主のような存在で、法人運営の重要事項に関しての議決権を有するという特徴があります。

正会員以外の会員種別については、議決権は関係ないため、正しくは正会員以外の会員と継続寄付者は、あまり大きな違いがないという事を抑えてください。

会員と継続寄付者を並行募集する際の注意点|コスト負担が増える

大きな違いがない会員と継続寄付者ですが、2者を並行して募集する上で、実はコスト負担が増えるという事があるので、その点を加味して、場合によっては、継続寄付者のみを大体的に募集する等、対策をする方がNPOの生産性を高めることができるという考えがあります。

どのようにコスト負担が増えるのか?についてご紹介します。

更新のお願い、領収書発行、会報誌を発送する等の事務負担が増える

会員と継続寄付者、2者ともにNPOにとっては重要な応援者であり、適切なコミュニケーションや事務対応が求められるのですが、2属性が別々に存在する場合、事務負担がほぼ2倍になってしまうということがあります。

更新のお願いをする

会員、継続者それぞれが永久的に自動で決済がされることはなく、クレカで決済などされる場合であっても、会員の場合は1周年ごとに更新のお願い連絡をすることが、NPO運営者にとって適切なコミュニケーションとして求められ、その分負担が発生することになります。

一方で、継続寄付者の場合は、毎月の決済という内容がほとんどなので、更新の度にコミュニケーションをとる必要はありません。

もちろん、1年に1回更新のお願いをできる方が、コミュニケーションのきっかけが生まれて会員との関係性が深まるという意味では、よいかもしれませんが、数が増えれば増える程、負担も比例したり、未更新による売上減少の可能性も含んだ形での運用となります。

ちなみに、クレカのエラー等が発生する場合には、会員であれ、継続寄付者であれ、エラー解消のお願いなどする必要がありますが、例えば、コングラントのサービスであれば、2023年にアップデートされ「継続契約」という会員と継続寄付者の契約状況を一元的に把握し、エラー者を一覧化する機能などが備わっているので、非常に効率的な運用を行うことができるようになっています。

詳細は、以下の動画をご参考ください。

領収書を発行する

会員、継続寄付者、双方とも領収書の発行が必要になりますが、2者に領収書を発行する場合、領収書のフローが別フローで行わないといけない場合もあり、その分、負担が増えてしまうことが考えられます。

アニュアルレポートなどの印刷物を発送する

1年間の活動報告を行ったり、リピート寄付を依頼することを目的に、アニュアルレポート等を寄付者等に送付しているNPOは多いかと思いますが、属性が別になる場合、送付対象者のリスト作成等も別々に作成する等が必要になるので、その分手間や送付漏れが発生する場合があります。

悩んだら辞めてしまうリスクを意識する

1つの寄付募集ページ等で、会員募集と継続寄付者募集を同時に記載し、2つどちらでも好きな方で協力して欲しいとよびかけを行うとします。

この場合は、2つの違いが分からずに会員申込や継続寄付申込を辞めてしまうことが、リスクとして考えられます。

人は悩んでしまうと選択するのを辞めてしまう、という特徴があるので、寄付募集ページを見て、最終的に申込して欲しい協力手段は、なるべくシンプルにしてあげる方がよい場合もあるでしょう。

データベースの活用は必須で会員や継続寄付者を整理することが肝要に

会員のみ募集する、継続寄付者のみを募集する、両者を募集する、安定的な財源を確保するためには、この3つの選択肢をどう運用に落とし込むのか?を決断する必要がありますが、いずれにしても、上記に記載したように、応募、募集して終わりではなく、お礼や感謝報告、領収書やアニュアルレポートの発行など、様々な業務がセットでついてくるのが、会員や継続寄付者募集時における注意点になります。

限られた人員で、いかに会員制度等を生産的に運用できるかは、データベースの導入や運用なしには、実現することができません。

できれば、継続寄付者だけを基本募集する方針を掲げつつ、データベースをうまく活用していく事で、自団体に適した体制の構築を心がけてください。

会員や継続寄付者の役割をどう実務に落とすべきか?どのようにデータベースを構築し運用すべきか?についての、詳細を知りたい方は、ぜひ奏ワークスのラインに登録の上、個別相談をしてもらえたら嬉しいです。

それでは今日もよい一日を。

ありがとうございました!

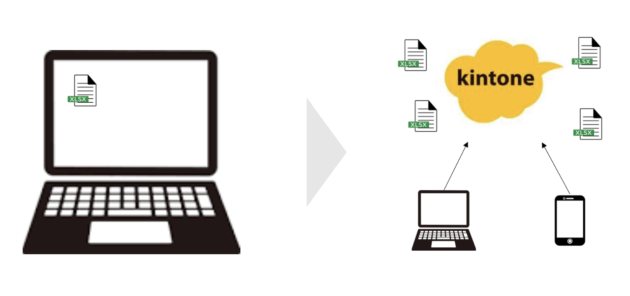

法人運営をしていると、エクセルが担当者のパソコンにあり業務が滞ったり、他スタッフとの業務分担ができなかったりしたことはありませんか?

このブログでは、外部のコンサルに大きな費用を払わなくても、自団体だけでググってできる、属人化を防ぐためのkintone活用術についてご紹介します。

業務属人化を放置することによるリスク|退職時や引き継ぎの負荷が多大に

業務が属人化してしまうと、短期的にも中長期的にも様々なリスクが考えられます。

すぐリスクに直面するわけではないけど、突然、スタッフが辞めたり欠勤をする時に、とても困ってしまうのが業務の属人化の怖い所です。

以下、リスクについてみていきましょう。

退職時に業務が止まってしまう

業務を行っていた事務局長や主要スタッフが辞めてしまうと、一気に業務が回らなくなるリスクに陥ることがあります。

退職のタイミングは、経営側でコントロールできないため、退職決定時の引き継ぎ負担は常に内在している事を視野に入れる必要性に気づいてください。

新スタッフ入職時の引き継ぎ負担がかかる

スタッフの入れ替わりが発生しやすい法人の場合、入れ替わる頻度が増えるたびに、引き継ぎを行うシーンに直面しますが、業務が属人化している程、引き継ぎにかかる負担が大きくなるものです。

給料という分かりやすい物差しで、法人に関わり続けるメリットを提示しにくいNPOだからこそ、引き継ぎ時の負担を最小限に抑えれるよう、心がけてください。

全ての情報をkintoneに集約することで、属人化を防ごう

属人化を防ぐためには、1業務を2人で担当するなどの工夫が必要ですが、普段エクセルで回している業務をkintoneにシフトするだけでも、属人化が防げることがあります。

エクセルよりもkintoneの方が、なぜ属人化が防げるのか?について、以下根拠をご紹介します。

kintoneはクラウドサービスなので仕組みをクラウド上に溜めておける

kintoneはクラウドサービスなので、情報の受け皿を1個人のパソコンではなく、クラウド上に保存する仕組みが運用できます。

- ・エクセルのファイルで運用する

- ・kintoneでアプリ(=エクセルの1ファイルとほぼ同じ)をつくって運用する

2つの作業負担に対した差はありませんが、年数が経過する程、属人化が進み、経営化リスクは大きくなってしまいます。

エクセルファイル100個が個人のパソコンに入っている状態と、同じ情報がクラウド上に保存されている状態を比較すると、後者の方が明らかに属人化が防がれ、引き継ぎなどがし易いといえるでしょう。

kintoneならアクセス権が簡単に柔軟に設定できるので、情報の一元化がやりやすい

クラウドに一箇所に情報がまとまっていたら、立場の違いによって、見てほしくない情報も見れてしまうので、困ると心配される方もいらっしゃるかもしれません。

例えば、ボランティアは受益者の情報は見てほしくないが、寄付者の情報だけは見れるようにしたい、というケースが考えられますが、kintoneなら、全ての情報を一箇所に集約しつつ、立場の違いによって見れる情報を出し分けるということが可能です。

kintoneは、エクセルでいう1ファイル単位、1行単位、1セル単位で、アクセス権を柔軟に設定することができるため、立場の違うメンバーでチームを組んで業務を進めやすいという特徴があります。

チームで業務が進め易い、だからこそ、属人化を防ぎやすい特徴が、kintoneにはあります。

kintoneで情報を入れる受け皿(アプリ)を作り、アクセス権を設定する具体的な方法

kintoneは操作が簡単なので初心者でも、たった2ステップで、クラウド上に情報を溜めつつ、チームで運営できる体制が実現できます。

ステップ1:アプリをつくる

kintoneはアプリと呼ばれるものをいくつも作成して業務システムが構築できるサービスですが、アプリとはエクセルでいう1つのファイルを作成するのと同じようなものと、お考えください。

アプリの作成方法はとっても簡単で、グーグルでkintone アプリ作成方法などで検索するとすぐに作成方法が出てきます。

ステップ2:アプリごとにアクセス権を設定する

kintoneでアプリを作った後、各アプリにアクセス権の設定をする必要がありますが、アクセス権の具体的な設定方法については、以下のガイドブックを見てもらえたら、すぐに実装ができます。

エクセルでもkintoneでもできる業務はkintoneに集約して属人化を防ごう

すべてのエクセル業務をkintoneにシフトすることはできませんが、なるべく多くの情報をkintoneに溜めて、運用することを習慣化するだけで、属人化を防ぐ体制は実現できます。

市民に開かれて、法人が継続することが重視されるNPO法人こそ、kintoneで属人化を防いだ体制を実現することを心がけてみてください。

様々な観点で法人運営の土台を構築することができますので、NPO関係者を中心に、ぜひkintoneにチャレンジしてみてもらえたら嬉しいです。

個別のカスタマイズやkintone構築の最適化についてご相談したい方は、ぜひ、奏ワークスにお問合せをお願いします。

それでは今日もよい一日を。

ありがとうございました!

グーグルフォームやスプレッドシートの無料ツールを利用して、業務を行っているNPOに朗報です。

kintone(NPOだとなんと、年間9,900円で利用可能!)をどのように活用すればよいか分からない、だから導入や活用ができない、そんな悩みはありませんか?

そんなNPOのために、実際のNPOでのkintone活用事例をご紹介しますので、ぜひ、kintoneがどのようにNPO経営に役立つことができ、どんな機能を活かして構築するのか?について、具体的にイメージしてもらえたら嬉しいです。

日本こども支援協会が開始した里親保険は80年以来の里親支援の在り方を大きく変える可能性がある

今回は、日本で唯一里親(虐待等で親と離れて暮らす子どもを実親の代わりに支えて下さる方々)さんが必要な支援を形にして、次世代への虐待連鎖予防の仕組みづくりを推進している、日本こども支援協会の事例をご紹介します。

日本こども支援協会は、保険市場で有名なアドバンスクリエイト様と提携して、23年4月より里親保険事業をスタートし募集を始めています(NPO初の試みです)。

実は、行政から委託を受けて里子を養育する里親さんの中で、無保険の方が多数存在しているという状況があります(様々な事情が絡んでいます。)そういった状況を何とかしたいという、代表の思いから実現したのが、今ご紹介している里親保険事業になり、業界的には非常にインパクトがある事業となっています。

里親保険業務の全体像は、以下の通りです。

上記の業務の中で、kintoneを活用することで、どんなことが実現できたのか?どんな機能を活用しているのか?について、一部抜粋して解説していきます。

里親保険業務をキントーン活用することで実現できた事|チームで必要な業務の効率最大化

kintoneで実現できたことは、主に4点あります。

①保険申込みが新たに発生し、WEBフォームに情報が入力されたら、kintoneに情報が自動保存される

②上記①新規保険申込があったら担当者だけに自動で通知が飛ぶ

③担当者のメールアドレスに通知が来るので、タイムラグなく対応ができる

③申込者の手続き状況が一覧化され、初回受付事務の進捗状況が一目で分かるようになる

④すべての里親情報を管理しているアプリと自動連携して誰が保険に加入しているかが判別できる

それぞれについて、詳しく解説していきます。

①保険申込みが新たに発生し、WEBフォームに情報が入力されたら、kintoneに情報が自動保存される

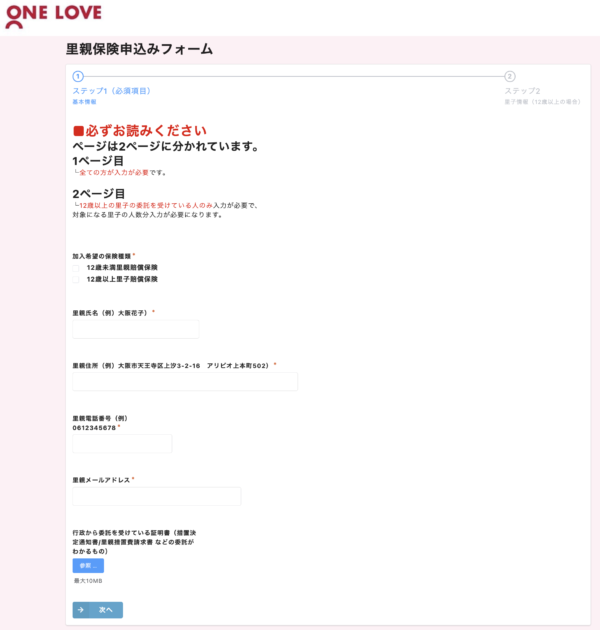

里親保険は、募集をWEBサイトで行っていて、保険加入希望者の最初の受付をWEBフォームで行っています。

上記WEBフォームに情報が入力されたら、kintoneに自動的にその情報が保存される仕組みを実装していて、kintoneの拡張機能(=プラグイン)を提供されている、トヨクモさんのフォームブリッジを活用することで、WEBフォームとkintoneをつなぎこむことが実現できています。

フォームブリッジで実現できている事を更に詳しく記載すると、以下になります。

A:WEBフォームの情報が自動でkintoneに保存される

B:ステップフォーム(ページを複数に渡って入力してもらえる)を活用し、フォームに入力する里親さんががなるべく迷わずに情報を入力できるようになる

C:WEBフォーム入力時に里親審査に必要な書類添付も可能で、審査に必要な情報を一気に取得できる

こういったことが実現できています。

フォームブリッジは、スタンダードプランに加入していて、月額9,000円必要となっています。

便利だけど料金の負担がちょっと。と思われるNPOは、フォームブリッジとほぼ同じ機能を実装でき、料金が月額3,000円のじぶんフォームをご参考ください。

【グーグルフォームからの卒業】kintoneとフォームをつなぎDXを実現の動画で詳しく解説をしています。

②新規保険申込があったら担当者だけに自動で通知が飛ぶ

里親保険の新規申込があったら、以下のことがkintoneで自動的に実行されます。

・新規申込があれば担当者のメールアドレスに通知が来るので、タイムラグなく対応ができる。

・申込の進捗ごとに、一覧で表示されるので、誰が何処まで進んだか誰でも分かる

それぞれについて解説していきます。

③新規申込があれば担当者のメールアドレスに通知が来るので、タイムラグなく対応ができる

里親保険の新規申込があったら、その都度、なるべく早く申込をして下さった里親さんへの対応が必要になりますが、そのために、kintoneの通知機能が役に立っています。

新たな里親保険の申込があったら、以下の文章が自動的に担当者のメールに飛ぶようになっているので、担当者はすぐに里親さんからの新規申込を認識し、対応ができるようになっています。

通知の詳細を知りたい方は、以下の動画で詳しく解説していますが、通知は、kintoneにあって、エクセルにはない機能の代表例になるので、エクセル中心に業務を運用しているNPOは、ぜひ知ってもらいたいです。

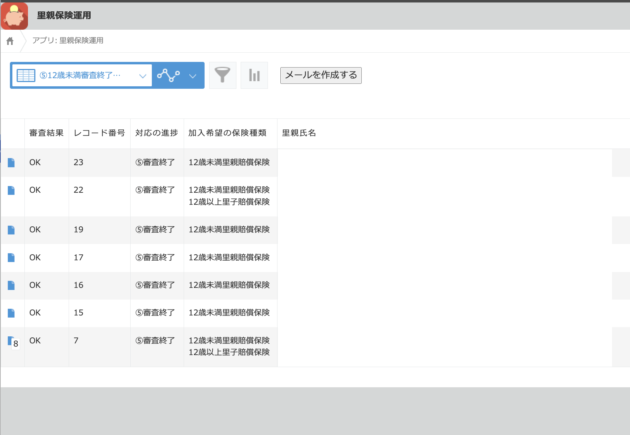

④申込者の手続き状況が一覧化され、初回受付事務の進捗状況が一目で分かるようになる

里親保険の申込があった人は、必要書類が未提出な人、審査を行っている人、審査が終了した人という形で、様々な進捗状況の方が存在しますが、現在、どこまで進捗しているかを、kintone上で一覧化できるようになっています。

一覧の機能は、エクセルのフィルタと似たような機能とイメージしてもらえたら分かりやすいかと思いますがフィルタ機能と異なる点は、

・一覧はいくつも作成できるので、予め設定すれば、この条件に当てはまる人だけを一覧化したいが柔軟にできる

・この条件に当てはまる人だけを抽出する、だけではなく、みたい項目だけ絞って一覧化するが実装できるので、不要な項目が表示されず分かりやすい

・kintoneに加えてメールワイズ(メーラー)を導入していれば、一覧で抽出した人に対して、一斉にメール送信をすることができる

といった点が挙げられます。

⑤すべての里親情報を管理しているアプリと自動連携して誰が保険に加入しているかが判別できるようになる

日本こども支援協会は、自主事業の利用者である里親さんに関して様々な支援(=サービス)を提供していますが、ほぼ全ての情報をkintoneに集約することで、里親さんのことを法人全体で深く理解できる体制が実現できています。

例えば、

・日本こども支援協会が里親さんの支援として提供しているONELOVEというサービスに会員登録する(=里親会員)

・里親の養育に役立つオンラインセミナーに参加する

・里親保険に加入する

という形で、それぞれ異なる業務を運用していて、各業務に応じたフォームや、kintoneで情報が溜まる受け皿(=アプリ)はバラバラになっているのですが、kintoneの独自機能として、アプリとアプリを自動連携ができる機能があるので、バラバラで受けている情報を一元化して、里親さんの情報を体系的に理解することができるようになっています。

情報の一元管理について知りたい方は、以下の動画をご参考ください。

グーグルフォームやスプレッドシートでやった場合|様々な課題が発生する

里親保険業務のkintone活用事例をご紹介してきましたが、同様の仕組みはもちろん、グーグルフォームやスプレッドシートでも実装ができるのですが、以下の点が課題として挙げられることが想定されます。

- ・里親さんから保険の応募があった場合、通知を受け取る必要のないスタッフも通知を受けてしまう

- ・里親さんの情報が様々なスプレッドシートを見ないと分からなくなってしまう

- ・メールを送るのに、スプレッドシートのアドレスをGメールにコピペして送信するのが手間になる

- ・里親保険に加入されている方だけを対象に一斉メール送信をしたい場合、1人1人にメール送信をしないといけない

- ・保険の手続き状況のステータスが変更になった場合、他に業務を担当しているメンバーに自動的に情報が共有されずに、チャット等で連携が必要になる

上記の課題を踏まえると、確かに利用方法など分からない部分があるけど、初期構築に要する労力を割いても長い目で見るとkintoneで運用する方が得策だと判断されるNPOは多いのではないでしょうか?

まとめ

今回の事例は、自主事業に関する業務の効率最大化をkintoneで実現できた事例のご紹介でした。

様々な自主事業を行っているNPOは、同じような仕組みを導入することはできるはずですので、ぜひ、kintone導入や積極活用にチャレンジしてみてください。

kintoneを導入したいけど、プロに伴走してもらいたい、自団体で段階的に内製化するまでの間だけお手伝いしてもらいたい、といったご要望があれば、ぜひ奏ワークスにご相談ください。

相談はできないけど、NPO経営やキャリア形成に役立つ情報を無料で学びたい方は、奏ワークスの公式LINEへのご登録をお待ちしています。

以上です。ありがとうございました。

それでは、今日もよい一日を。